SEOとは?基礎知識から初心者でもできる対策をわかりやすく解説

「SEOってなに?」

「ブログはじめたけどSEOのせいで挫折した」

「SEOの基礎を身につけてWebマーケティング業界に転職したい」

このような悩みを抱えている方へ、本業はWebディレクター・副業でSEOコンサルをしているぼくが、初心者にも理解しやすいようSEOの基礎をまとめました。

監修者:しょうた

この記事を書く私は、Webマーケティング会社のSEOコンサルタントとして、11業種の企業サイトを担当し売上アップに貢献しました。現在では、美容クリニックの専属Webマーケターとして、SEO対策・Webライティング・オウンドメディア運用/管理・SNS運用・アフィリエイト広告を担当しています。

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、検索エンジン(GoogleやBing)で上位表示を目指してアクセス数を増やす施策です。自サイトを検索結果で上位表示させれば多くのユーザーに見てもらえ、無料で集客ができるでしょう。

Googleを中心とした検索エンジンが、自サイトのコンテンツ内容を理解しやすいよう整えてあげる。それがSEO対策の役割です。

この記事では、SEO初心者でも理解できるよう噛み砕いて解説しています。今すぐSEO対策が実践できる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。きっと、あなたのサイト(ブログ)のアクセス数増加、収益アップに貢献できるでしょう。

わからないところがあれば、ぼくのTwitterアカウント(@shotablog)までお気軽にご連絡ください。できる限り、すべてお答えいたします。

気になるところがあれば、目次から飛ばして読むのもOKです!

SEOとは|検索エンジンで上位表示を目指してアクセス数を増やす方法

SEOとは、Googleをはじめとする検索エンジンで上位表示を目指してアクセス数(流入数)を増やす施策です。

イメージできるかもしれませんが、SEOで検索上位をとるメリットは下記の3点です。

- 無料で見込み客を集客できる

- 売上アップに貢献できる

- 企業/個人問わずブランディングになる

ちなみにぼくは、本業でSEO責任者・副業でもSEOコンサルをしている実体験から、SEOで上位表示できれば広告費を下げつつ収益アップも夢ではありません。時間はかかるし“絶対はない”世界ですが、Webマーケティングをする上で欠かせません。

SEOについて深く解説する前に、SEO・広告・SNSの違いを紹介します。ここを頭に入れておけば、Webマーケティングの施策が打ち出しやすくなるでしょう。

| SEO | 広告 | SNS | |

| 運用目的 | 中長期的に対策しつつ、無料で成約数を上げたい | 費用をかけつつ、すぐに成約数を上げたい | 中長期的に認知を広げつつ、成約数も増やしたい |

| 集客にかかる費用 | 無料 | 有料 | 無料 |

| 成果までの期間 | 半年〜1年以上 | お金を払えばすぐに出る | 3ヶ月〜1年 (SNSの種類による) |

| 資産性 | あり | なし | SEOに比べると劣る |

SEO・広告・SNSは目的によって使い分けないといけません。

たとえば、今すぐ成約数が必要なら、SEOよりリスティング広告を実施するべき。もしくは「中長期的に見て成約数が増えればいい」「無料で成約数を伸ばしたい」のであれば、SEOやSNSに注力するべきでしょう。

SEOの大きな特徴は、効果が出るまでは長期間かかるが、検索上位が取れると費用をかけず安定的にコンバージョン(成約)を生み出し続けてくれるところです。

しかし、

と疑問が生まれると思います。まずは、SEOで順位が決まる仕組みを紹介しますね。

「もう知っているよ」という方は、この記事の後半で具体的な対策をまとめています。早く知りたい方は「初心者でもできる3つのSEO対策」までどうぞ。

SEO(検索エンジン)で順位が決まる仕組み

ここでは、Googleの検索エンジンの仕組みを解説します。

と疑問が出る方もいるでしょう。

主に国内で使われる検索エンジンのシェアは「Google・Yahoo!・Bing」の3種類。そして、実際にどのくらいの割合で使われているかというと、下記のとおりです。

- Google:約76%

- Yahoo!:約15%

- Bing:約8%

- その他:約1%

Yahoo!はGoogleの検索エンジンを採用しているので、基本的にGoogleを対策しておいて問題ないでしょう。

SEOで順位が決まる仕組みは下記のイメージです。

GoogleにURLを発見してもらう

↓

GoogleにURLを解析してもらう

↓

価値あるサイトならインデックス(登録)される

↓

Googleのアルゴリズムによって順位が決まる

検索エンジンの仕組みはエンジニアレベルで理解する必要はありません。ただ、検索エンジンがどのような仕組みで成り立っているのか……概要を掴めば、自分でSEO対策ができるでしょう。

それでは、Googleの検索エンジンの仕組みを、初心者でも理解できるようわかりやすく解説します。

URLの発見(ディスカバー)

SEO対策は「検索順位を上げること」だけではありません。Googleにサイトを発見して登録してもらえるよう調整することも、SEO担当者の仕事です。

検索エンジンを実社会にたとえると、下記のようなイメージ。

- 本屋さんにある本を検索する機会

- お店でほしい物を見つけてくれるスタッフ

- あなたにベストな転職先を見つけてくれる転職エージェント

まず、Google検索であなたのサイトが検索結果に出ないといけませんね。

しかし、検索エンジンが無限にあるサイトを発見するのは不可能。そのため、サイト運営者/SEO担当者は、Googleに自分のサイト(URL)を発見しやすいよう対策しなければなりません。

GoogleがURLを発見する方法は大きく下記の3つあります。

- 内部リンク

- sitemap.xmlに新規ページを掲載

- Google Search ConsoleからのURL登録

内部リンクは正しく貼らないと効果がありません。内部リンクの貼り方は下記の記事で詳しく解説しています。

トピッククラスターとは?【SEOに強いサイト作りの教科書】▶︎

基本は、サイトが孤立しないよう内部リンクを貼りつつ、Google Search ConsoleからのURL登録(検査)をすれば発見されます。

URLの解析(クロール)

Googleのロボット「Googlebot(クローラー)」がURLを発見すると、Webページの解析(情報収集)を行います。

基本的にやっていることは「WebページにあるHTMLの解析」です。HTMLはさまざまなタグが存在しており、正しい使い方をする必要があります。

という方もいるでしょう。もそうでした。HTMLと呼ばれるソースコードって、苦手な方はアレルギーが出るんですよね。

とはいえ、ご安心ください。

WordPressのようなCMSを使用している場合は、サイト運営者が詳細にHTMLを理解していなくても大丈夫です。

それに、WordPressには専用のテーマがあり、サイト運営に必要なソースコードやデザインがテンプレート化されています。必要最低限のHTMLの知識があるだけでサイトは運営できるでしょう。

GoogleがWebページを解析して「インデックスする価値がある」と判断すれば、次のステップに移行します。

URLの登録(インデックス)

インデックスとは、世界中のWebページが格納されているデータベースに、あなたのWebページが登録されることです。

ユーザーがGoogle検索すると、インデックスサーバーに格納されているWebページを探して検索結果に表示します。つまり、インデックスされていなければ検索結果に出る可能性は0%です。

こんな疑問も生まれると思います。具体的には下記の2つがおすすめです。

- Google Search ConsoleによるURL検査←お手軽

- site:コマンド

詳しく紹介します。

Google Search ConsoleによるURL検査

Google Search Consoleの上部にある虫眼鏡バーに確認したいURLを入力します。

下記の画像のように「URLはGoogleに登録されています」と出ていればインデックスされています。

一方で、下記の画像のように「URLがGoogleに登録されていません」と出た場合は、インデックス登録がされていません。

インデックスされていない場合は「インデックス登録をリクエスト」を押して、Googleに「インデックスしてほしい」と依頼しましょう。

数週間経ってもインデックスされない場合は「インデックスする価値がないページ」と判断された可能性があります。そのときは、コンテンツの質を見直したり、他のページと内部リンクを貼って上げたりなどの対策をしましょう。

site:コマンド

もうひとつの確認方法が、Googleの検索窓に「site:確認したいページのURL」を入力して検索する方法です。下記の画像のように、ページが表示されていればインデックスされている、表示されなければインデックスされていません。

インデックスされなければSEOのスタートラインにも立てないため、1ページずつインデックスされているか記録しましょう。そして、インデックスされていないページが見つかったら、下記の施策を試してください。

- コンテンツを見直す

- 上位表示されている情報は必ず網羅する+一次情報を入れる

- クロールしてもらうために内部リンクを貼る(ページを独立させない)

- サイトマップを作成して送信する

- Google Search Consoleのインデックス登録をリクエストを申請する

ランキング(順位決定)

ランキングとは、インデックスされたWebページをGoogle独自のアルゴリズムによって評価・判断し、総合評価が高い順に検索結果に表示することです。

ちなみに、Googleのアルゴリズム(順位付け)はブラックボックスになっているため、どう対策すれば順位が上がるのかは誰にもわかりません。

とはいえ、推測は可能です。具体的には下記のとおり。

- ユーザーの検索キーワードと関連性が高いもの

- ユーザーニーズを満たす&ユーザーに役立つ良質なコンテンツ

- 検索結果のトップページの内容は網羅されており、かつ一次情報がある

まずは、検索結果の上位10ページを分析して、どのようなコンテンツが好まれるのか調査しましょう。

なかなか順位が上がらない場合は、「このコンテンツは本当にユーザーの悩みが解決する?」と客観的に見ることをおすすめします。

Googleも「ユーザーに役立つコンテンツを上位表示させる」といっています。なので、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを考えるほうが、SEOばかり考えるよりベストな対策でしょう。

ユーザーの検索意図を調べる方法を知りたい方は、下記の記事にて解説しています。こちらも参考にしてみてください。

検索意図とは?SEOでの重要性や調べ方・記事作成の方法も解説▶︎

Google検索アルゴリズムとは?|検索順位を決めるプログラムのこと

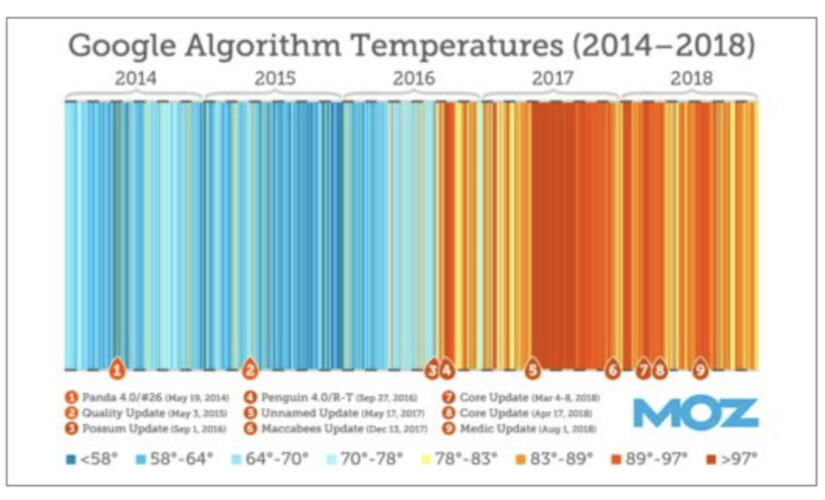

アルゴリズムとは、Googleがさまざまな要因で検索順位を決めるプログラムの仕組みのことです。Googleはより良い検索結果を提供するために、不定期でアルゴリズムの調整をしています。

- 2009年:年間300回

- 2019年:年間3,234回

上記のとおり。ここ最近のアルゴリズムは1日に何回も調整されています。しかも機械学習によって調整されているため、Googleの人間でも詳しくはわかっていないでしょう。

大きなアルゴリズムの変更をアップデートといい、象徴的なアップデートは下記の5つです。

- 2011年:パンダアップデート→記事の品質が重視される

- 2012年:ペンギンアップデート→スパムサイトから大量に被リンクが貼られたページの順位を下げる

- 2013年:ハミングアップデート→会話型検索の処理速度が向上

- 2015年:モバイルフレンドリーアップデート→モバイル端末のユーザビリティを高く評価する

- 2017年:医療健康アップデート→医療や健康に関連する情報の精査を目的とした日本国内のみのアップデート

- 2022年:Helpful Content アップデート:役に立たないコンテンツの評価を下げるアルゴリズム更新(英語圏のみだが日本にも実装予定)

2018年以降は、年に2〜3回ほど大きなアップデートが行われています。そのため、アルゴリズムの変化を捉えることが、SEOにとって重要になっているでしょう。

初心者でも必ずできる3つのSEO対策

SEO対策には大きく下記の3つがあります。

- 内部対策

- 外部対策

- コンテンツ対策

ここでは初心者でも理解しやすいよう、基礎の対策をわかりやすく解説します。

内部対策

内部対策はサイト内部に関する施策のことで、主にコーディングに関する内容が多くなります。Googleからの評価を高める重要な対策です。

と感じる方も多いでしょう。ぼくもコーディングが苦手ですが大丈夫です。有名なWordPressテーマを使用しているなら、ほぼ基礎的な内部対策はできているはず。

とはいえ、基礎知識としては必要なので解説しますね。

主な内部対策は下記のとおりです。

●サイト構造系

- SSL化

- URL構造

- クローラビリティ

- 内部リンク構造

- モバイルファーストインデックス

- ページエクスペリエンス

●HTML系

- タイトル

- ディスクリプション

- Hタグ

- 構造化マークアップ

って思った方……ちょっと待ってください!噛み砕いて解説するので、頑張りましょう。ここを理解するのとしないのとでは大きな違いですよ。

SSL化

SSL化とは、常にhttps://〜へアクセスできる状態のことです。「https://」なら通信内容が暗号化されています。

2018年7月からhttps化されていないすべてのサイトに対して、下記の画像のとおり警告が表示されるようになりました。

つまり、「httpだと安全な通信ができない」ということです。

と疑問が出てくるはず。

ConoHa WINGの設定方法なら下記の記事にて解説しています。難しくないので、設定していない方はこの機会にやりましょう。

URL構造

Ubersuggestの開発者のニール・パテル氏によると、SEOに有効なURLを作成するには、1〜2語のキーワードを含めて短いURLにすることと述べられています。

ただ、この対策は英語圏には効くはずですが、日本だと難しいと考えています。

ですので、下記の3つだけ覚えておけばOK。

- 長すぎるURLはNG

- ユーザーにもわかりやすいURLにする

- 1度設定したらできるだけURLは変更しない

クローラビリティ

クローラビリティとは、検索エンジンのクローラーがサイト全体を巡回しやすくなるように内部を整えることです。

「SEO(検索エンジン)で順位が決まる仕組み」でも解説した、URLの発見→解析→登録を最適化するためにも必要な施策になり、具体的には下記の2つです。

- サイトマップの設置

- 関連性の高い内部リンクの設置(後述します)

ページ数が数百万ある大規模サイトなら意識しなくても良いですが、小規模メディアならクローラビリティを意識しましょう。

内部リンク構造

メディアコラムや個人ブログを運営するなら、トピッククラスターを意識した内部リンクを意識しましょう。具体的には下記の画像をご覧ください。

このように、記事を戦略的にまとめることでビッグキーワードでも上位表示しやすくなります。記事群の評価も高まるため、トピッククラスターはぜひ取り入れましょう。

トピッククラスターは下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください

トピッククラスターとは?【SEOに強いサイト作りの教科書】▶︎

モバイルファーストインデックス(MFI)

2015年に、スマホによる検索数がPCでの検索数を上回りました。多くのユーザーがスマホ向けのページを重要視しています。

PC向けに作成されたページだとしても、スマホで問題なく表示されるよう設定しなければなりません。

とはいえ、多くのメディアサイトやブログは「レスポンシブデザイン」と呼ばれる、URLやHTMLの変更なしで端末に合わせて適切なデザインになるよう設計されています。WordPressテーマを使っているなら、ここはあまり気にする必要はないでしょう。

一方で、古いメディアや大規模メディアの場合、セパレートURL(スマホとPCのURLが異なる)やダイナミックサービング(端末によってHTMLを出し分ける)で作られていることが多いようです。その場合は、スマホのHTMLを最適化する必要があります。

ここは専門知識が必要になるため、サイト開発者やSEOコンサル会社に相談しましょう。

また、Google Search Consoleのモバイルユーザビリティも定期的に確認することをおすすめします。

主なエラーは下記の3つです。

- テキストが小さすぎて読めません

- クリックできる要素同士が近すぎます

- コンテンツの幅が画面の幅を超えています

エラーを発見したら、無視せず積極的に修正しましょう。

ページエクスペリエンス

ページエクスペリエンスとは、コンテンツ情報以外の価値(ユーザー体験)のことです。

もう少し深掘りすると、読み込み速度を改善したり、クリックや入力などの反応を速くしたりすることです。特にページ表示速度は最重要で、モバイルサイトの読み込みに3秒以上かかると53%のユーザーが離脱すると公表されています。

ページスピードを確認するにはPageSpeed Insightsを使いましょう。LCP(読み込み時間)、FID(初回入力遅延)、CLS(累積レイアウト変更)など、快適にサイトを利用できる状態に改善する指標が見れます。

ここも専門知識が必要になるため、サイト開発者やSEOコンサル会社に相談しましょう。

ここまでがサイト構造系です。少し難しかったですね。

休憩しつつ、次はHTML系を解説します。初心者でも改善できるところなので、HTMLも確認しましょう。

タイトル

タイトル(titleタグ)はSEOにとって1番重要です。タイトルを変更するだけで、SEO順位が大幅に上がったり下がったりします。

タイトルにキーワードを含めることはもちろん、検索したユーザーに「クリックしてもらう」ためにも訴求力のあるタイトルを考える必要があります。

2021年8月ごろから、タイトル書き換えが目立ちます。初心者は、まず下記3つに注意しつつタイトルを考えましょう。

- タイトルの長さは26〜30文字(全角)

- title タグと h1 タグの記述を一致させる

- タイトルにキーワードを詰め込みすぎない

ディスクリプション

ディスクリプションとは、検索結果のタイトル下にあるテキストのことです。

ディスクリプションが直接SEOに影響することはありません。ただ、ユーザーがどのページをクリックするかの判断になるため、CTR(クリック率)を高める重要なタグです。

せっかく検索順位1位を取っても、クリックされなかったら悲しいですよね。クリックされないと順位が落ちることもあるでしょう。

また、ユーザーが検索したキーワードに合致したものは太字で表示されます。太字になればかなり目立つので、ディスクリプションは無視せず設定しましょう。

ディスクリプションの書き方は下記を参考にしてくださいね。

- 文字数は120文字程度

(PCは120文字以内、スマホは50文字以内が表示される) - クリックしたくなるテキストにする

- ページ内容がわかりやすくする

- 対策キーワードを入れる

ディスクリプションの設定方法はWordPressのテーマで異なります。大体ページ下に設定する箇所があるでしょう。不明な場合は、使用しているWordPressテーマ+ディスクリプションで調べてみてくださいね。

自作テーマの場合は、開発者に聞いてみましょう。

Hタグ

タイトルタグ同様に、HタグもSEOに重要な指標です。(H2タグ、H3タグのこと)検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドにもHタグの重要性が書かれていました。

避けるべきHタグの使い方を抜粋しますね。

- 非常に長い見出しを使用する

- 見出しタグのサイズを不規則に変える

- ページで見出しタグを過度に使用する

- 他のタグのほうが適している場所で見出しタグを使用する

- ページの構造を定義する際に、効果的でないテキストを見出しタグで囲む

- 構造を示すためではなく、テキストの書式を整える目的で見出しタグを使用する

WordPressならHタグは簡単に設定できます。注意点を1つ挙げるとすれば、キーワードを詰め込みすぎないことですね。

個人的におすすめなのは「見出し+結論を記載する」方法です。たとえば、「〇〇とは?△△のこと」のような感じです。

Hタグも適当に考えず、Googleとユーザーの利便性を意識して設置しましょう。

構造化マークアップ

構造化マークアップとは、Googleにページの情報を正確に伝えるためのもので、SEOにとっても重要です。

構造化マークアップを設定するメリットは下記の2つです。

- Googleにページの情報を正確に伝えられる

- 検索結果にさまざまな要素が表示される

具体的には下記の画像をご覧ください。

店舗なら「住所・電話番号・営業時間・費用」などが記載されることもあります。ユーザーにとってもわかりやすくなりますね。

と疑問が生まれると思います。いくつか方法はありますが、JSON-LDを使って構造化を作成するのがおすすめです。

ツールの使い方は下記の動画がわかりやすく解説しているので、合わせてご覧ください。

構造化マークアップを作成したら、head内にコピペしましょう。設定の確認方法はリッチリザルドを使用してエラーが出ていなければOKです。

ちなみに、パンくずは内部リンクにもなるので必ず設置しましょう。

パンくずとは、Webページを訪れたユーザが今どこにいるかを視覚的にわかりやすくした誘導表示のことで、下記の画像がパンくずと呼ばれています。

パンくずもWordPressテーマを使っているなら、設定しなくても設置されるはずです。自作の場合は開発者に確認しましょう。

外部対策

外部対策は他サイトやSNSからの評価を高める施策のことで、内容によってはサイトのパワーが大きく上がることもあります。

主な外部対策は下記のとおりです。

- 被リンク

- アンカーテキスト

- サイテーション

順番に解説します。

被リンク

被リンクとは、外部サイトから自サイトへ向けられたリンクのことです。

被リンクは外部対策でもっとも重要。権威あるサイトから被リンクをもらうことができれば、SEO上かなり有利になります。

たとえば教育系サイトを運営している場合、教育機関や文部科学省から被リンクがもらえれば、Googleから評価されSEOで上がりやすくなるでしょう。

結論をいうと、質が高いサイトからたくさんの被リンクをもらうことが重要です。どちらかといえば、「質」のほうが重要視されているでしょう。なぜなら、質が高いサイトはEEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)が高いことが多いからです。

だからこそ、「EATが高いサイト」や「関連性の高いサイト」から高品質なリンクを取得しましょう。

被リンクの獲得方法は、下記の動画が参考になります。

ひと昔は「量」が大切といわれており、サテライトサイトを大量に作って自サイトに被リンクを渡す企業もありました。今は効果がなく、むしろペナルティ対象なので注意しましょう。

アンカーテキスト

発リンク・内部リンク問わず、アンカーテキストはリンク先がわかるよう設置しましょう。なぜなら、アンカーテキストにキーワードを入れていると、そのキーワードで上位表示される確率が高くなるからです。

たまに「続きはこちら」のような意味のないアンカーテキストにしているサイトもありますが、もったいないので修正しましょう。

サイテーション

サイテーションとは、インターネット(他社サイトやSNS)で自社サイト名や商品名などについて引用(言及)されることです。

被リンクがもらえなくてもインターネット上で話題になれば、認知が高まりSEO効果も期待できます。特にSNSはサイテーションが集まりやすいツールなので、積極的に活用しましょう。

SNS運用(Twitter・Instagram)については、無料相談を実施しています。詳しくはTwitterのDMへご連絡ください。

コンテンツ対策

内部対策・外部対策と解説して、もうお腹いっぱいという方が多いでしょう。

とはいえ、コンテンツ対策を疎かにしていると、内部・外部が完璧でもSEOで上位表示はできません。

今のGoogleはユーザー目線です。ユーザーの悩みが解決できるコンテンツがSEOで上位表示できます。

Googleは広告収益で成り立っているため、多くのユーザーに利用してほしいと考えています。Googleの検索結果の品質が悪いと、ユーザーは他の検索エンジンを使いますよね?だから高品質な記事が求められるのです。

それでは、具体的なコンテンツ対策は下記のとおり。かなり重要なので、休憩しつつチェックしてくださいね。

●コンテンツ

- コンテンツの品質

- EAT

- 検索意図の深堀

- キーワードと情報量(文字数)

- フレッシュネス指標

- メディア戦略

- カニバリコンテンツ

●ユーザー行動

- エンゲージメント

- リピートユーザー

- リライト

コンテンツの品質

「高品質な記事を書け」といわれても抽象的ですよね。Web上には同じようなコンテンツが多くあるので、他の高品質なコンテンツの真似をしても意味はありません。

キーワードによって高品質の定義は違いますが、一般的にいわれているのは下記の3つです。

- 読者の悩みが解決できるコンテンツ

- 経験や体験など、一次情報が含まれている

- 自動生成コンテンツやコピーコンテンツではない

上記を意識しつつコンテンツを作成すれば、自然と質は担保できるでしょう。

逆に低品質なコンテンツがあるとサイト全体の評価が下がる可能性もあるので、「重複ページ」「SEO流入がないページ」「Google Search Consoleでクロール済-インデックス未登録のページ」は削除しましょう。

EAT

EATとは、2018年以降にSEOにおいて重視されるようになった指標で、下記の単語の頭文字を合わせた総称です。

- Experience:経験

- Expertise:専門性

- Authoritativeness:権威性

- Trusutworthiness:信頼性

「このコンテンツは誰が書いている(監修している)のか」、運営者のEATがより重視されつつあります。

サイトに運営元や監修者を明記したり、EATが高いサイトから「被リンク」や「サイテーション」を集めたりしてコンテンツを作成しましょう。

検索意図の深堀

「なぜユーザーはそのキーワードで検索したのか」

コンテンツを作る上で欠かせないのが、ユーザーの検索意図です。検索キーワードに含まれる悩みや疑問点を読み取り、解決するコンテンツこそSEOには欠かせません。

たとえば、「〇〇地方 気温」と調べるユーザーに対して、気温だけを答えるのは不親切。

「気温を調べる理由は、現地で着る服装を知りたいからだ」

このように、ユーザーが表には出さない悩みや疑問点を解決に導きましょう。

どのように検索意図を深掘りするのかは、下記の記事に詳しくまとめていますので、合わせてご覧ください。

検索意図とは?SEOでの重要性や調べ方・記事作成の方法も解説▶︎

キーワードと情報量(文字数)

先述の検索意図で解説したとおり、SEOで上位表示を目指すなら「ユーザーの検索意図を満たすコンテンツ作成が必須」です。

検索意図を読み取るためには、検索キーワードや関連・再検索キーワード、共起語などを分析する必要があります。分析した結果、必要なキーワードをコンテンツに含めつつユーザーの悩みや疑問点を解決しましょう。

コンテンツ作成には、キーワードと向き合うことが重要です。

キーワード選定をする方法は、下記の記事で網羅的にまとめています。ぜひご覧ください。

SEO対策のキーワード選定をする方法【キーワード選定に使うツールも解説】▶︎

また、キーワードと同じく検索意図を網羅的に対策するには情報量も必要です。

たとえば、1単語から作られるビッグキーワードを狙うときは、多くの情報量(文字数)が必要になります。この記事も「SEO」のビッグキーワードを狙っているので、自然と情報量は多くなっていますね。

と疑問が出てくるはず。以前のように、文字数が多いだけのコンテンツが上位表示される時代は終わりました。ただ、ある程度の文字数は必要だと考えています。

難しいですよね。つまり、発信するコンテンツ内容や検索意図によって文字数は大きく変わります。

結論、狙っているキーワードの上位サイトの文字数です。もちろん、上位サイトより文字数が多ければ上位表示できるわけではありませんが、それより少ないなら上位表示は難しいでしょう。

コンテンツを作成するときは、上位サイトの文字数を意識するといいですね。

フレッシュネス指標

フレッシュネス指標とはコンテンツの鮮度。つまり、最新な情報なのか、もSEOの上位表示には欠かせません。

Googleのジョン・ミューラー氏も下記のTwitterのとおり、コンテンツが作成された日付を知りたがっています。

最新情報が重要視されるニュースサイトはもちろん、ぼくたちが作成するコンテンツも情報の鮮度がSEOに影響しています。

- サイトの更新頻度を高める

- 定期的にコンテンツをリライトする

上記のように、コンテンツの鮮度も気にしましょう。

メディア戦略

メディア戦略とは、SEOコンテンツだけではなく、動画像や音声などのメディアも使ってSEO評価を高める施策です。

たとえば下記の画像のとおり。検索キーワードによって検索ツールバーの位置が変わっています。

- 検索キーワードごとにユーザーが何を求めているのか

- どの媒体で情報を提供するとユーザーにとって便利なのか

上記のように、ユーザーの検索意図を汲み取ってコンテンツを作成すると良いでしょう。

現在では、YouTubeやTikTokの動画媒体、PinterestやInstagramの画像媒体、各音声メディアも検索結果に出ることもあります。

今までのようなテキストだけのSEO戦略よりも、幅広いメディアで戦うことが必要になるでしょう。

カニバリコンテンツ

カニバリゼーションとは、キーワードの共喰いのことです。

「同じようなキーワード」「同じような検索意図」を狙ってコンテンツを作成すると、記事同士が競い合ってお互いを邪魔します。そうすると、本来検索結果に出したいページが表示されなくなります。

コンテンツの評価も分散されてしまうので、カニバリを起こさないようキーワード選定は必須です。

カニバリゼーションについては、下記の記事にて詳しく解説しています。

カニバリゼーションとは?【カニバリゼーションの調べ方と対処方法を解説】▶︎

エンゲージメント

- ページに入ってきたユーザーがすぐに離脱する(直帰率)

- ページの滞在時間が短い

上記の場合、Googleは「このページは検索意図を満たせていないのでは?低品質なコンテンツなのでは?」と認識するでしょう。

「直帰率や滞在時間はSEOの順位付けとして使われていない」とGoogleは話していますが、多くのSEOコンサルタントは関係があると考えています。

ですから、直帰率や滞在時間の改善は重要です。主な施策は下記のとおり。

- 離脱されないようリード文でユーザーの心を掴む

- コンテンツに動画を埋め込み滞在時間を伸ばす

- コンテンツに関連する記事へ内部リンクを貼る

リード文の書き方がわからない場合は、お気軽にTwitterのDMまでご連絡ください。リード文には型があるので、それを無料でお渡しします。

ここまでエンゲージメント施策を解説しましたが、直帰率が高い・滞在時間が短いが必ずしもSEOで悪影響とはいい切れません。

そのページで悩みが全て解決したり、ページ冒頭で疑問点が解消したりすると、自然と直帰率は高く・滞在時間は短くなります。これでユーザーが別ページに行かなければ「このコンテンツはユーザーの検索意図がわかっている」と認識されるでしょう。

1番大切なのはユーザー行動です。

SEOはSXO(検索体験最適化)ともいわれ、検索エンジンだけではなくユーザー体験を最適化するべき方向に変わりつつあります。

どのような導線がユーザーにとって最適なのか、コンテンツだけではなくユーザー行動にも目を向けましょう。

リピートユーザー

リピートが多いサイトは、SEOの評価が高まる可能性があります。特にリピートユーザーが指名検索をしてサイトに訪問すれば、ドメインパワーは高くなるでしょう。

ユーザーが「もう一度見たい!」と思ってもらえるようなコンテンツ作成が必要ですね。

リライト

コンテンツ対策が失敗する大きな原因は、リライトをしないことです。主なリライトは下記のとおり。

- 更新日を最新にする

- タイトルやディスクリプションの変更

- 足りない関連・再検索キーワードや共起語を含める

- 検索結果上位コンテンツの文字数を調査、少ない場合は追加する

- ダウンロード画像ではなくオリジナル画像を作成して挿入する

こちらは別途コンテンツを作成いたします。それまではTwitterのDMで相談を承ります。

絶対やるな!SEO対策でやってはいけないこと3選

順位を上げたいからといって、無闇に対策・施策すればいいわけではありません。検索エンジンを騙す行為をするとスパムと判定され、SEO順位もすぐに圏外になるでしょう。そこから回復するのは至難の技。

ただ、知らないでやっている方も多いので、ここではSEO対策でやってはいけないことを紹介します。具体的には下記の3つです。

- ブラックハットSEO

- 意図的なリンク獲得

- スパム的なコンテンツ生成

詳しく解説します。

ブラックハットSEO

ブラックハットとは、検索エンジンの裏を書いてSEOで上位表示を狙う行為です。具体的には下記のとおり。

- 被リンクの購入

- 自作自演リンク

- 隠しテキスト

- コピーコンテンツ

- 自動生成コンテンツ

- 対策キーワードを過剰に詰め込む

上記はGoogleが禁止している行為で、違反するとペナルティ対象になります。仮に検索結果で上位を取れたとしても、すぐに圏外へ飛ばされるでしょう。

ペナルティを受けたサイトはSEOで上位表示することが難しくなるので、ブラックハットは絶対にNGです。

- 検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドには、ホワイトハットSEOの具体例が書かれています

- ウェブマスター向けガイドラインには、ブラックハットSEOの手法が書かれています

※ガイドラインを遵守しましょう。

意図的なリンク獲得

被リンクはSEOの評価を上げる重要な施策ですが、意図的なリンクは無意味です。リンクは自然に獲得しなければなりません。

意図的なリンクは下記のとおりです。

- ペイドリンク:金銭を提供することでリンクを獲得する

- 相互リンク:リンク獲得を目的とした被リンク獲得のこと

- 大量のサテライトサイトを作り自サイトに被リンクを渡す

自然にリンクが付けられるよう、コンテンツの質を高めたいですね。

スパム的なコンテンツ生成

コンテンツ作成するときもスパムに注意しましょう。とはいっても、きちんと高品質記事を自分で作成すれば問題なしです。

スパム的コンテンツは下記のとおり。

- コピーコンテンツ:他サイトのコンテンツを複製すること

- 自動生成コンテンツ:プログラム(AI)によって生成されたコンテンツのこと

- 低品質コンテンツ:ユーザーの求めている情報が掲載されていない・信頼できないコンテンツのこと

- 重複コンテンツ:同じサイト内に似ているコンテンツが複数存在すること(タイトルやテキスト文章など)

こんな疑問が生まれると思います。結論は大丈夫です。ただ、参考にしてテキストを少し変えるのはNGですよ。

コンテンツを作るうえで意識してほしいことは、一次情報を入れること。自分の体験や経験などですね。一次情報入ったコンテンツはオリジナル化され、SEO評価も高まるでしょう。

Googleが掲げる10の真実【Googleが理想とする検索エンジンを理解しよう】

Google が掲げる 10 の事実を知っていますか?

Googleは運営方針として「10の真実」を掲げており、この方針を理解しつつSEO対策をする必要があります。

具体的には下記のとおりです。

- ①ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- ②1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- ③遅いより速いほうがいい。

- ④ウェブ上の民主主義は機能する。

- ⑤情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- ⑥悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- ⑦世の中にはまだまだ情報があふれている。

- ⑧情報のニーズはすべての国境を越える。

- ⑨スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- ⑩「すばらしい」では足りない。

ここにSEOの答えがあります。SEOに関わる方なら必ず一読しましょう。

SEO対策に関してよくある質問

最後に、SEOコンサルティングをしていく中で、よくあった質問をまとめました。

SEOに関わる上でおすすめのツールはありますか?

SEOで関わるなら、Google Search ConsoleやGoogleアナリティクス以外にもツールは必須です。具体的には下記のとおり。(Google拡張機能も含む)

- 順位チェックツール(MacならRank Tracker、WindowsならGRC)

- ヒートマップツール(Microsoft Clarityなら無料)

- PageSpeed Insights

- データポータル

- Ubersuggest

- Moz Bar(拡張機能)

- SEO META in 1CLICK(拡張機能)

- NoFollow(拡張機能)

- SERPTrends SEO Extension(拡張機能)

実際ぼくも使っているので、ぜひ取り入れて試してくださいね。

YMYLってなんですか?

YMYLはYour Money or Your Lifeの略で、ユーザーのお金や健康・生活に大きな影響を与えるジャンルのことです。

明確に「このジャンルはYMYL」と定められてはいませんが、SEOに関わる上で「YMYLジャンルなのか」は知っておくと良いでしょう。

個人サイトはYMYLジャンルで評価されないため注意が必要です。

コンテンツにはたくさんキーワードを入れた方が良いですか?

コンテンツに対策キーワードをたくさん入れてもSEOで上位表示は取れません。無駄に入れすぎることで、低評価を受ける可能性もあるので注意しましょう。

もちろん、タイトルや見出し・本文にはキーワードを含めるべきです。

ただ、キーワード数を意識するよりも、ユーザーは読んでくれるのか・悩みは解決できるのか、が1番重要。

キーワード数にとらわれず、コンテンツを作成しましょう。

SEO対策は何からはじめれば良いですか?

もし個人でSEO対策をされる場合は、下記の手順を試してみましょう。

- サイトの状況確認(狙っているキーワードやサイト設計など)

- Google Search ConsoleやGoogleアナリティクスでアクセス状況を確認

- どのキーワードで流入があるのかを確認

- 上記結果を元に課題の仮説を立てる

- 仮説検証を繰り返し、有効な施策を打つ

試行錯誤しつつ、ゲームのレベルアップ感覚で取り組むと良いでしょう。

SEOコンサルティングの相場はどのくらいですか?

SEOコンサルティングの相場は30〜100万円ほどです。もちろん、コンサルティング会社やコンサル内容にもよります。

また、フリーランスやぼくのように副業としてSEOコンサルをしている方なら、もう少し安くなるでしょう。

SEOコンサルティングは「どこの企業に頼むか」よりも「どの担当者にサポートしてもらうか」が重要です。「親身に寄り添ってくれる」「たくさん提案してくれる」など、人を見て判断するほうが良いでしょう。

SEOとは?まとめ

今回は、初心者でも理解しやすいようSEOを網羅的に解説しました。情報量がかなり多かったため、1回で理解していただくのは難しいと思います。

ぜひお気に入り登録して、定期的に見直していただけると喜びます!

SEOは中長期的な投資です。サイトを改善すれば、広告費を下げつつ無料で集客ができるでしょう。

という場合は、TwitterのDMかフォームよりお気軽にお問い合わせください。

今後もGoogleとともに、ユーザーが満足できるようぼくもアップデートします。

以上です。

これからも良質な情報発信をします。それでは、次回の記事を楽しみにお待ちください。